在专利授权确权程序中,关于权利要求的解释,历来争议较大,该问题时常成为各大行政诉讼案件的争议焦点问题(常客)。去年年底,我们做过一场主题为《大疆公司“云台”专利权无效诉讼解析和“语境论“在权利要求解释中的运用》的直播,针对其中所探究的问题之一,我们讲了“语境论”在权利要求解释中的运用,并介绍了四种主要的权利要求解释方法(链接:https://ddvvj.xetlk.com/sl/48dTd2)。今天,我们仍围绕上述案件、针对直播中探究的这一问题,整理成了一篇文字稿,并再来深扒一下:“语境论”在权利要求解释中的运用、相关的权利要求解释方法、以及权利要求解释方法的选择。

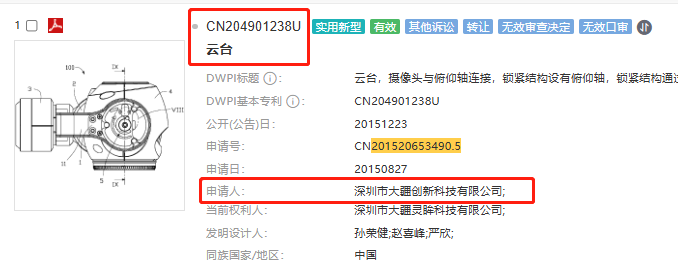

涉案专利(以下简称“本专利”)为一篇申请号为201520653490.5、名称为“云台”的实用新型专利;其当前专利权人我们简称为:大疆公司。

针对本专利,国家知识产权局于2018年11月29日作出第38122号无效宣告请求审查决定(以下简称“被诉决定”):宣告本专利的权利要求1、6无效,在权利要求2-5、7-18的基础上维持本专利有效。大疆公司对于上述被诉决定不服,提起了上诉。该案在行政诉讼阶段先后经历了一审(向北京知识产权法院)和二审终审(最高人民法院),虽然终审判决结果为“驳回上诉,维持原判”,但其中的审理过程热点颇多,耐人寻味。争议焦点:关于权利要求中“云台”、“非工作状态”技术术语的解释

一审和二审的争议焦点问题都主要集中在:独立权利要求1和独立权利要求6的区别特征认定和创造性认定是否正确,而其中,区别特征的认定则牵扯到其中很关键的两个技术名词/术语——“云台”“非工作状态”——的解释。

(1)对于“云台”

一审法院认为:“本技术领域中的“云台”具有明确的通用含义,是一种用于安装和固定摄像机的支撑设备,因此,对于“云台”的理解应当以本领域中通用的理解为准。”

二审最高院则认为:“结合说明书所记载的有关本专利的技术领域、背景技术和发明内容,本领域技术人员对于本专利权利要求中的“云台”的理解,应当是指带有电机调整三轴转动功能及相应结构的云台,而非一般意义上用于安装和固定摄像机的支撑设备。”

(2)对于“非工作状态”

一审法院没有对“非工作状态”作单独解释,而是将其笼统地理解为:“泛指所有类型云台的非工作状态”;二审最高院则认为:“根据本专利说明书第[0002]段记载的内容,本专利权利要求中的“非工作状态”应当理解为云台的“电机调整角度范围”之外的位置,并不是泛指所有类型云台的非工作状态。”由此可见,一审判法院在进行“云台”一词的解释时,强调了应根据权利要求中文字记载的字面含义,以本领域技术人员的通用理解为准;而二审最高院对于“云台”、“非工作状态”的解释,则紧密结合说明书所记载的内容去作的理解和释义。鉴于上述两种不同的解释,最高院判定一审法院遗漏了创造性判断第二步中确定的发明的区别特征,其判决书相关段落记载如下:

因对本专利的“云台”“非工作状态”理解上存在偏差,被诉决定和原审判决忽略了本专利与证据1之间实际还存在着的区别特征,即“在云台非工作状态下将相机锁定在预定角度”(对于权利要求1)、“在云台非工作状态下将俯仰轴结构锁定在预定角度”(对于权利要求6)。

但是,该遗漏的区别技术特征并不能够给权利要求1和6保护的技术方案带来创造性因素,故并未影响到创造性判断结论的正确性。鉴于被诉决定和原审判决结果正确,本院予以维持。

本案中,关于权利要求的解释,最高院秉持如下观点:

在专利确权程序中,权利要求解释亦应当遵循“专利权保护范围以权利要求书为准,说明书可以解释权利要求”这一基本规则。

对于权利要求中出现的相关技术名词或者术语,应当结合说明书所记载的内容进行理解,而不能脱离说明书所记载的发明背景、发明目的、应用领域、解决的技术问题等内容作宽泛的、一般意义上的解释。

上述观点,就是典型的“语境论”解释方法的观点。

对于权利要求的解释方法,主要有哪些解释方法论呢?我们来看一下:(1)时机论

参见北京市高级人民法院(2014)高行终字第1545号行政判决书,关于权利要求的解释,其判决记载如下:“权利要求是用来限定专利权的权利边界的,只有当权利要求不清楚时,才允许用说明书对权利要求进行解释,但不允许对权利要求进行限缩,以防止专利权人获得不当利益。”该解释方法也即:对权利要求的理解应采用其字面含义的通常理解,对权利要求的解释应当限定时机,只有对权利要求的理解有争议时,才运用说明书和附图等对权利要求进行解释。由于其对权利要求的解释限定了时机,因而,被有些学者称之为“时机论”(详见:《周末特稿 | 刘庆辉:专利授权程序中的权利要求解释》一文,该篇文章有对“时机论”、“语境论”的介绍,以及“语境论”解释规则合理性的深度解读)。< 核心思想 >:权利要求中术语的通常含义优先于说明书限定的含义,外部证据(教科书、技术词典等)优先于内部证据(说明书及其附图等)。“时机论”的解释规则也是本案中一审法院所主张的观点,该观点目前已被摒弃,取而代之的就是本案最高院所秉持的“语境论”解释规则。参见北京市高级人民法院(2014)高行终字第1811号行政判决书,关于权利要求的解释,其判决书中明确强调了“语境”的重要性:“权利要求由语言文字构成,文字作为一种符号,其意义的阐释和理解离不开具体的语境,故对权利要求的理解也要结合具体的语境进行。说明书及其附图构成权利要求的重要语境,对于正确理解权利要求的含义具有重要意义,企图脱离说明书及附图这一语境,仅凭权利要求书来理解权利要求所表达的技术含义,既不可能,也不客观。在这一意义上,说明书乃权利要求之母,只有参考说明书及其附图,才能正确理解权利要求及其用语的含义。”< 核心思想 >:权利要求中术语的语境含义优先于其通常含义,内部证据优先于外部证据。“语境论”解释规则是本案最高院所秉持的观点,也是当前被认可了的观点。同时,再这一解释规则的基础上,还衍生处理“最大合理解释”。最早参见北京市高级人民法院(2014)高行终字第1545号行政判决书,其对“最大合理解释”的定义有明确记载:“通常情况下,在专利授权确权程序中,对权利要求的解释采取最大合理解释原则,即基于权利要求的文字记载,结合对说明书的理解,对权利要求作出最广义的合理解释。”“如果说明书未对权利要求用语的含义作出特别界定,原则上应采取本领域普通技术人员在阅读权利要求书、说明书和附图之后对该术语所能理解的通常含义,尽量避免利用说明书或者审查档案对该术语作不适当的限制,以便对权利要求是否符合授权条件和效力问题作出更清晰的结论,从而促使申请人修改和完善专利申请文件,提高专利授权确权质量。”< 核心思想 > :基于语境论,结合通常含义,作出最广义的合理解释;融合并平衡“通常含义”和“语境含义”,避免单独采用语境含义造成的过度限缩(也即:避免以说明书的实施例等示例性解释来限制专利权的保护范围),强调以“合理”解释为出发点和落脚点。在最大合理解释的基础上,还衍生了“符合发明目的”的解释。参见最高人民法院(2019)最高法知民终366号民事判决书,其判决书原文记载为:“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。在进行权利要求解释时,应以权利要求的文义为基础,结合说明书及附图对权利要求中的技术术语进行合理的解释。其中,当用说明书及附图解释权利要求时,说明书中描述的发明目的对权利要求的解释有重要作用。”其中的“文义为基础”,就是“语境论”的思想体现,“合理的解释”就是“最大合理解释”思想的体现,在此基础上,增加了“解释需符合发明目的”。< 核心思想 >:基于语境论进行合理解释的同时,该解释还需满足符合发明目的;凡是不能实现发明目的的技术内容,应当排除出权利要求的保护范围。

上述四种权利要求解释方法论,均是随着时间的推移、在实践操作中不断发展和演化的,而且,旧的理论不断被新的理论所推翻或覆盖。但是,无论是“最大合理解释”还是“符合发明目的”解释,我们能够看到,其都是以“语境论”作为理论基础的,都肯定了“语境论”在权利要求解释中的运用。至于我们在实务操作中,具体应该采用哪种解释方法,可能会因案情而不同,还需要实践的进一步检验,权利要求的解释方法论也还会继续向前演化。其中,在前面提到的最高人民法院(2019)最高法知民终366号民事判决书中,关于“符合发明目的”解释的相关释义中,其中也有着“最大合理解释”的思想和影子。因此,这里小编不妨大胆预测一下,“符合发明目的的最大合理解释”,未尝不是一种较为合理的权利要求解释方法。为此,小编特意去搜索了一下,还真搜到了类似的法院裁判观点:在北京知识产权法院(2022)京73行初5117号一审行政判决书,北京知识产权法院在区别技术特征的审理过程中,就提到了:“本院认为,首先,专利权的保护范围以权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。在对某技术术语进行解读时,应当结合说明书的记载做出符合发明目的的“最大合理解释”,而不应仅仅按照特定的附图内容进行不合理的限缩。”上述预测纯属个人“拙见”,仅为“抛砖引玉”,如有更多想法,欢迎评论区留言!