讲在前面的事实:

1、驳回条款:专利法实施细则第53条,包括专利法第22条。

2、无效条款:专利法实施细则第65条,包括专利法第22条。

可见,驳回条款和无效条款中均包含对三性的考察,且遵循相同的法条。那么我们就可以安心的从相对权威的无效宣告请求审查决定中总结学习答复策略。

下面以无效宣告请求审查决定书(第47812号)为例,学习一下医药用途的答复逻辑与方法。

涉案专利:用于治疗潜伏性结核的喹啉衍生物,专利号Z201210507318.X,申请日2005年12月08日,最早优先权日:2004年12月24日。

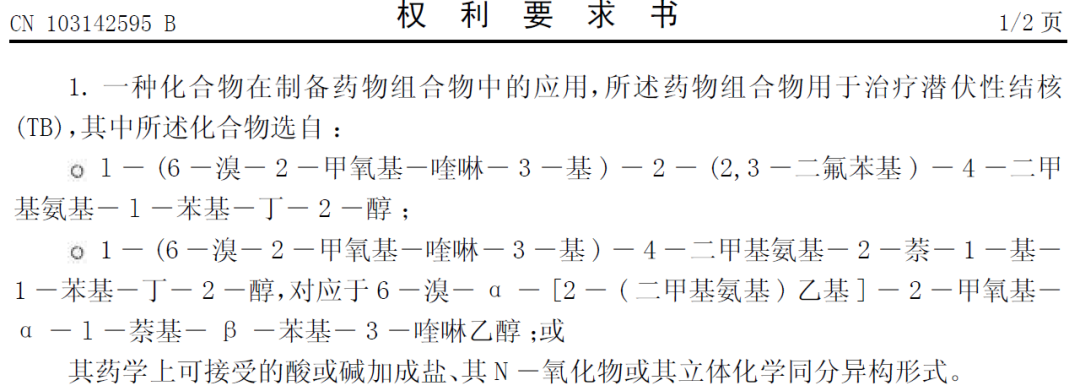

权利要求1为物质的医药用途权利要求,具体为如下:

请求人以证据1和证据12、公知常识的组合评述了权利要求1不具备创造性,具体证据如下:

■ 证据1:W02004011436Al号国际专利申请公开文本,公开日2004年02月05日,复印件。

■ 证据12:"肺结核短程化疗 进展“ ,汪钟贤,中国防房通讯,1987年第1期,第37-41、46页,公开日1987年12月31日,复印件。

具体陈述(详见无效决定第12-13页)简单总结为:

请求人认为证据1公开了涉案专利的化合物,并证明了该化合物能够抑制结核分枝杆菌等分枝杆菌生长,治疗患有分枝杆菌疾病或具有患分枝杆菌疾病危险的患者。而本领域公知,结核分枝杆菌分为活动期或非活动期。

因此,证据1实质上披露了涉案专利的化合物可以抑制活动期和非活动期的结核分枝杆菌生长,本领域的技术人员容易想到将该化合物用于抑制潜伏性的结核分枝杆菌,继而用于治疗潜伏性结核。

同时,证据12给出了肺结核短化必须具备的条件:利用对菌群有强大的杀灭作用和对低代谢半休眠菌具有强灭作用的药物,因此,给出了将证据1的化合物用于治疗低代谢休眠菌的技术启示。

一句话,证据1和证据12、公知常识的结合容易得到涉案专利的技术方案,且效果是可以预期的。

合议组认为:就医药用途发明而言,创造性的考虑不仅要考虑基于现有技术是否会尝试将某物质用于治疗某疾病,还应考虑该尝试的技术方案是否有合理的成功预期,如果无法合理预期其治疗效果,则所述技术方案是非显而易见的。

下面围绕上述原则,看一下合议组给出的答复逻辑(详见无效决定13-15页):

01 证据1其在化合物活性和治疗疾病方面仅公开了化合物对结核分枝杆菌具有体外抗菌活性,并未记载和讨论任何与潜伏性结核相关的内容。且证据1说明书的实施例所针对的均是处于活动期正在生长复制的细菌,而非潜伏期结核菌。

02 虽然潜伏期结核也属于“具有患分枝杆菌疾病危险”的情形之一,但潜伏期结核并不能等同于“具有患分枝杆菌疾病危险”。

“具有患分枝杆菌疾病危险”是相对宽泛的上位概念,涵盖了所有具有患病风险的情形,例如感染HIV后自身免疫系统遭到破坏、劳累导致自身免疫力下降、近距离接触感染者、接触带有大量病原体的物品等。

在证据1整体上并未公开所述化合物可有效治疗潜伏性结核的情况下,本领域的技术人员仅基于证据1公开的“本发明提供了治疗……患有分枝杆菌疾病危险的方法”这一泛泛记载并不能得到将证据1的化合物用于治疗潜伏性结核的技术启示和能够治疗成功的合理预期。

03 证据1本身并未公开其化合物可以抑制“非活动期”的结核分枝杆菌,虽然证据1在背景技术部分描述了通常在2个月的加强杀菌期后需要4-6个月的继续治疗或灭菌期来消除持续存在的杆菌和将复发的危险减至最小,因而缩短总治疗长度、降低给药频率的有效药物将是有益的。

但所述记载仅表明了研发抗结核病新药的必要性以及新药研发的方向和渴望达到的效果,并未表明证据1的化合物事实上取得了所述效果,也未表明缩短治疗周期的效果与抑制非活动期结核杆菌直接相关。

并且,本领域已知对于活性结核具有效果的药物不一定对潜伏性结核具有效果,二者的治疗方式和药物选择是不同的,对潜伏性结核的治疗往往更为困难,例如,证据12公开了针对生长繁殖旺盛的菌群和休眠菌使用不同的治疗方案。

因此,证据1并未给出关于所述化合物与抑制潜伏性结核之间相关性的技术启示,即使本领域技术人员根据化合物治疗活动期结核的有效性可能会去尝试将其用于治疗潜伏性结核,但在无法合理预期治疗活性结核的药物对于潜伏性结核也同样有效的情况下,并不能显而易见地将所述化合物用于治疗潜伏性结核。证据12虽然记载了短化必须具备的条件,但在证据1并未实现治疗短化效果的情况下,本领域的技术人员没有动机基于证据12的记载而将证据1中的化合物用于治疗低代谢的休眠菌。

因此,证据1和证据12的结合无法获得将权利要求1的化合物用于治疗潜伏性结核的技术启示。请求人也未提供证据证明将权利要求1的化合物用于治疗潜伏性结核属于本领域的公知,因此权利要求1相对证据1、12和公知常识的结核具备创造性。

小结

1、医药生物发明创造性的考量:

不仅要考虑基于现有技术是否会尝试将某物质用于治疗某疾病,还应考虑该尝试的技术方案是否有合理的成功预期,如果无法合理预期其治疗效果,则所述技术方案是非显而易见的。

2、此类答复的应对策略:

(1)现有技术是否公开了与用途相关的内容,深入了解相关技术,重点关注如实验对象,检测指标等是否能够形成区别。

(2)上位概念不能等同于下位概念,在现有技术整体并未给出明确技术启示的情况下,其无法合理预期其治疗效果。

(3)现有技术仅给出了研发的必要性、研发的方向以及渴望达到的效果,并未证实本发明的化合物事实上取得的技术效果,也没有表明现有技术的效果与本发明效果间直接相关的答复思路。

本领域已知对A(上位概念)有效的药物不一定对a(下位概念)具有效果,二者的治疗方式和药物选择是不同的,检索文献,补足证据链。

陈述现有技术未给出本发明的化合物与a效果之间的相关性的技术启示,即使本领域技术人员根据化合物治疗A的有效性可能会去尝试将其用于治疗a,但在无法合理预期治疗A的药物对于a同样有效的情况下,并不能显而易见的将所述化合物用于治疗a。

以上是笔者无心工作,偶翻无效审查决定时,总结出的一点答复思路,希望对大家有所帮助,不喜勿喷。

另外,该无效宣告请求审查决定书中涉及对专利法第26条第3款、第4款等无效条款的解读也值得大家学习,篇幅限制,不再此赘述,对无效案件有兴趣的同事或同行可以学习借鉴。

扫码可了解更多

微信扫一扫

关注该公众号