创造性问题可谓是答复阶段最让代理人头疼的问题了,不仅是因为审查意见通知书篇幅长、内容多,对比文件理解困难,还存在各种特征被评为本领域技术人员的常规设置、本领域技术人员容易想到。

但是,我们遇到这类问题,真的就无从下手、等着案件被驳回吗,答案当然是:No!

下面具体案例,看我如何精准击破审查意见通知书中的“漏洞”,让发明成功拿到授权。

案例详情

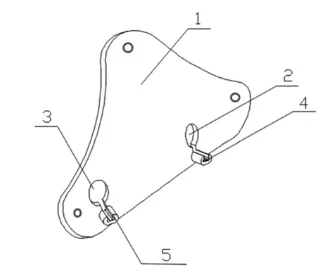

发明专利(本申请)申请保护一种体表定位装置及方法,本申请装置结构如下图1所示,具体包括导板主体:1.第一导向孔2.第二导向孔3.第一穿刺导向件4和第二穿刺导向件5,第一导向孔2、第二导向孔3设置在导板主体1上,第一穿刺导向件4与第一导向孔2对应设置,第二穿刺导向件5与第二导向孔3对应设置,第一穿刺导向件4、第二穿刺导向件5设于导板主体远离人体皮肤贴合一侧,第一导向孔、第二导向孔都包括连通设置的穿刺孔、导向槽和退针孔,穿刺孔设有三个,穿刺孔延伸到第一穿刺导向件4、第二穿刺导向件5内部。

图1

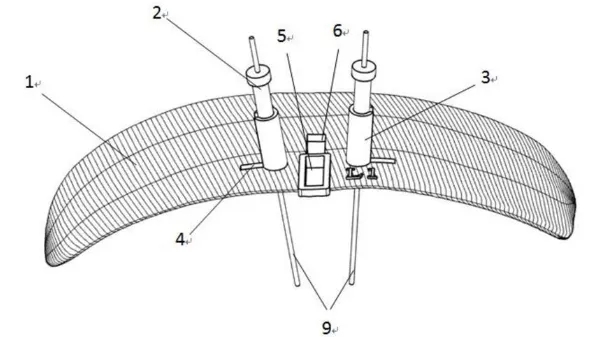

对比文件1(D1)公开了一种适用于椎弓根植钉术中使用的经皮导板,结构如下图2所示,包括贴附在皮肤表面的贴附板1、套筒3和克氏针导向柱2,贴附板1上设置第一导向孔、第二导向孔,第一导向孔、第二导向孔的位置对应设置有套筒3,套筒3内部放置克氏针导向柱2,贴附板1上对应套筒3设有退让槽4,;套筒3内径尺寸与克氏针导向柱2直径尺寸关系为:克氏针导向柱2在套筒3内无法晃动且容易拔出为准,克氏针导向柱2内径尺寸根据克氏针的外径尺寸确定,以克氏针插入在克氏针导向柱2内无晃动即可。

图2

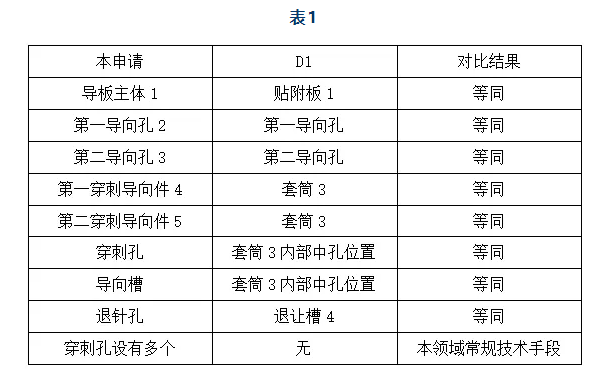

审查意见通知书相关对比内容如下表所示:

案例分析

针对审查意见通知书中认定的“为便于引导多个针的穿刺方向,在导向孔内设置匹配针形状的圆形通孔是本领域常规技术手段。”所述内容进行以下分析:

1.本申请中的穿刺孔的作用是否真的是用于引导多个针的穿刺方向。

2.本申请穿刺孔的实际作用是否是本领域技术人员的常规技术手段。

带着上述分析,结合本申请与D1文本内容进行答复思路整理:

答复思路

首先,明确本申请中多个穿刺孔的实际作用,具体分析为:

本申请中设置多个匹配针形状的穿刺孔,并非为了引导多个针的穿刺方向,而是三个第一穿刺孔均用于引导同一个穿刺针,而设置三个第一穿刺孔的目的,是为了后续的穿刺针的角度调整。

其次,将本申请中的穿刺孔结构与D1的结构进行对比,具体分析为:

根据D3的技术方案,在穿刺开始阶段,依靠导向柱导向,而本申请依靠穿刺孔导向,无需借助于其他零部件,不仅操作简单,还能够降低加工成本和操作步骤;D3在穿刺针刺入椎体后,还需要将导向柱拔出,而在拔出的过程中,势必影响穿刺针的穿刺角度,进而对于后续穿刺针角度的调整增加难度,另外,穿刺针在套筒内属于无定向的大范围内的调整,这种调整方式无疑进一步增加调整难度,导致穿刺方向的调整精度不准确;而本申请利用多个微小穿刺孔对穿刺针进行定向的调整,增加了调整精度。因此,D3并没有公开上述区别技术特征,也没有解决上述技术问题,对本申请没有技术启示。

最后,说明本申请中设置多个穿刺孔这一特征并非本领域的常规手段,具体分析如下:

对于临床中的穿刺检查和治疗中,体表穿刺点的定位直接关系到穿刺能否成功以及是否能够避开重要脏器;当前多数方法是骨定位,但这种方法受制于医生个体差异,最终的定位精度误差较大,为了提高定位准确度,需要借助一定的定位装置;而在现有技术中,对于如何提高定位准确度的常规设置,包括在D3基础上通过缩小套筒的直径来提高寻找刺入点的精准度,或者,选择有经验的医生进行手术,但是通过人工来提高寻找刺入点的精度,由于受个体影响较大,可能会导致刺入点选择的偏差,影响手术结果。而本申请通过设置三个穿刺孔,根据患者体内穿刺位置的实时监控显示,对穿刺针进行小范围角度调整,保证了穿刺角度精准的同时还能保证穿刺深度的精准,同时本申请中只通过设置穿刺孔,没有增加设置其他零部件配合使用,就能实现增强寻找穿刺位置的精度的效果,从而也实现了降低生产成本的效果。

综上,本申请中设置的多个穿刺孔并非是本领域的常规设置。

本申请也克服了不具备创造性的问题,最终被授予专利权!

更多交流,欢迎关注公众号

加好友进群邀请

获取课程、直播、学习资料

微信扫一扫

关注该公众号